本マニュアルでは調査項目を8つに分類して解説していきます。また、入門編では各項目の大まかな考え方、概要のみを解説します。それぞれの詳細や具体的な調査方法については、実践編で解説をしますので、まずは全体像を何となく掴んで頂ければと思います。

監修者

宅地建物取引士・公取協認定不動産広告管理者

野村 道太郎

大手不動産会社、広告代理店を経て現在は『不動産会社のミカタ』 『役所調査のミカタ』の編集長を兼務。実務者目線で「使える情報」の発信に重きをおいています。

監修者

宅地建物取引士

公取協認定不動産広告管理者

野村 道太郎(プロフィール)

そもそも役所調査とは?

不動産を売買するには、必ずやらなければならない業務です。しかし、いきなり詳細を説明してもわかりにくいので、不動産売買の全体像からつかんでいきたいと思います。

売買取引には「契約書」が必要になるのは何となくイメージがつくのではないでしょうか。ただ、不動産の取引は契約書だけではできません。もうひとつ「重要事項説明書」という書類が必要になります。(実際には状況によって更にいろいろ必要になりますが割愛します)

重要事項説明書というのは、不動産会社が購入希望者に対し、契約に先立って購入を決断するにあたって重要な情報を説明する書類です。「この不動産はこんな注意点がありますから、了承のうえで買ってくださいね」といった内容がぎっしり記載されています。

さて、突然ですが重要事項説明書の実物を見たことがある人はほとんどいないと思いますので、イメージ画像をのせておきましょう。手元にあった2冊を撮影してみました。

あくまで一例でしかありませんが、どうでしょう、想像よりも分厚くないでしょうか?

そうなんです。ケースバイケースではあるものの、不動産売買の重要事項説明書はかなりのボリュームがあるのです。せっかくなので中身も少し見てみましょう。

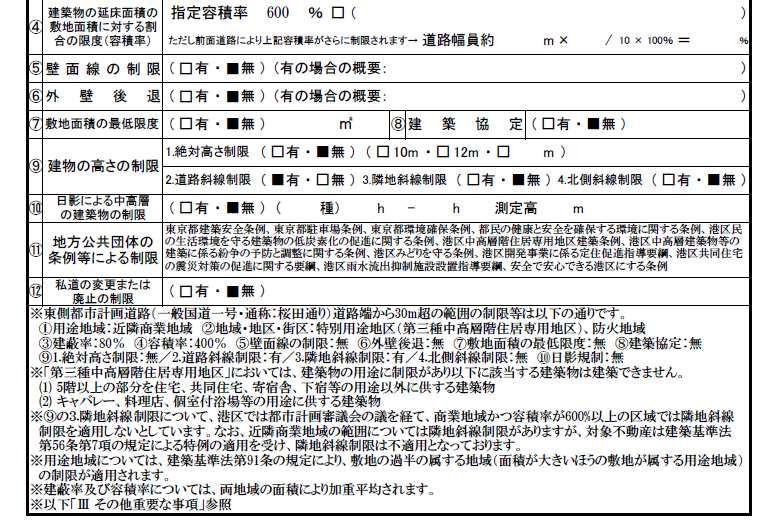

目がチカチカしますね。未経験の方には、書いてある内容もよくわからないと思います。この画像は重要事項説明書の中で建築基準法について説明をしている欄で「この土地に建てても良い建物の大きさはこれくらいですよ」とか「建物の用途は◯◯ならいいですけど、✕✕はダメですからね」といった建築に関するルールが書かれています。

購入希望者はこうした説明を事前に受け「これなら私の希望通りの建物が建てられそうだ!買おう!」とか「✕✕の用途がダメなら買っても意味がないじゃないか!買わない!」といった判断をする訳です。

さて、ここまでの説明で売買取引に欠かせない重要事項説明書(長いので今後は重説としましょう)について、イメージがわいてきたかと思います。重説はあれだけ分厚くなることもあるくらいですから、作成に必要な情報は多岐に渡ります。しかし、その多くは市役所や区役所などのお役所で情報収集をします。この役所で行う調査が「役所調査」なのです。

8つの調査項目

先にこれから解説していく8つの調査項目を列挙しておきます。

- 都市計画法

- 建築基準法

- 道路

- 建築確認・検査済証

- 都市計画法、建築基準法以外の法令

- ライフライン(電気・ガス・上下水道)

- 防災

- 土壌・水質汚染

お勤めの会社、会社が所属する業界団体によって、文言や表現が微妙に違うところがあるかもしれませんが根本の法律は一緒ですから、そこまで影響は大きくないでしょう。本マニュアルにおいては、調査項目を上記8つに分類して解説していきます。また、入門編では各項目の大まかな考え方、概要のみを解説します。それぞれの詳細や具体的な調査方法については、実践編で解説をしますので、まずは全体像を何となく掴んで頂ければと思います。

監修者

宅地建物取引士・公取協認定不動産広告管理者

野村 道太郎

大手不動産会社、不動産専門 広告代理店を経て現在は『不動産会社のミカタ』『役所調査のミカタ』の編集長を兼務。実務者目線で「使える情報」の発信に重きをおいています。

※実績等:初心者向けセミナー「よくわかる役所調査」受講者アンケート結果:満足度96.3%、全国3,000社が利用した「役所調査チェックシート」企画・制作、業務効率化ツール「スマホで役所調査メモ」企画・設計・監修 など